![]()

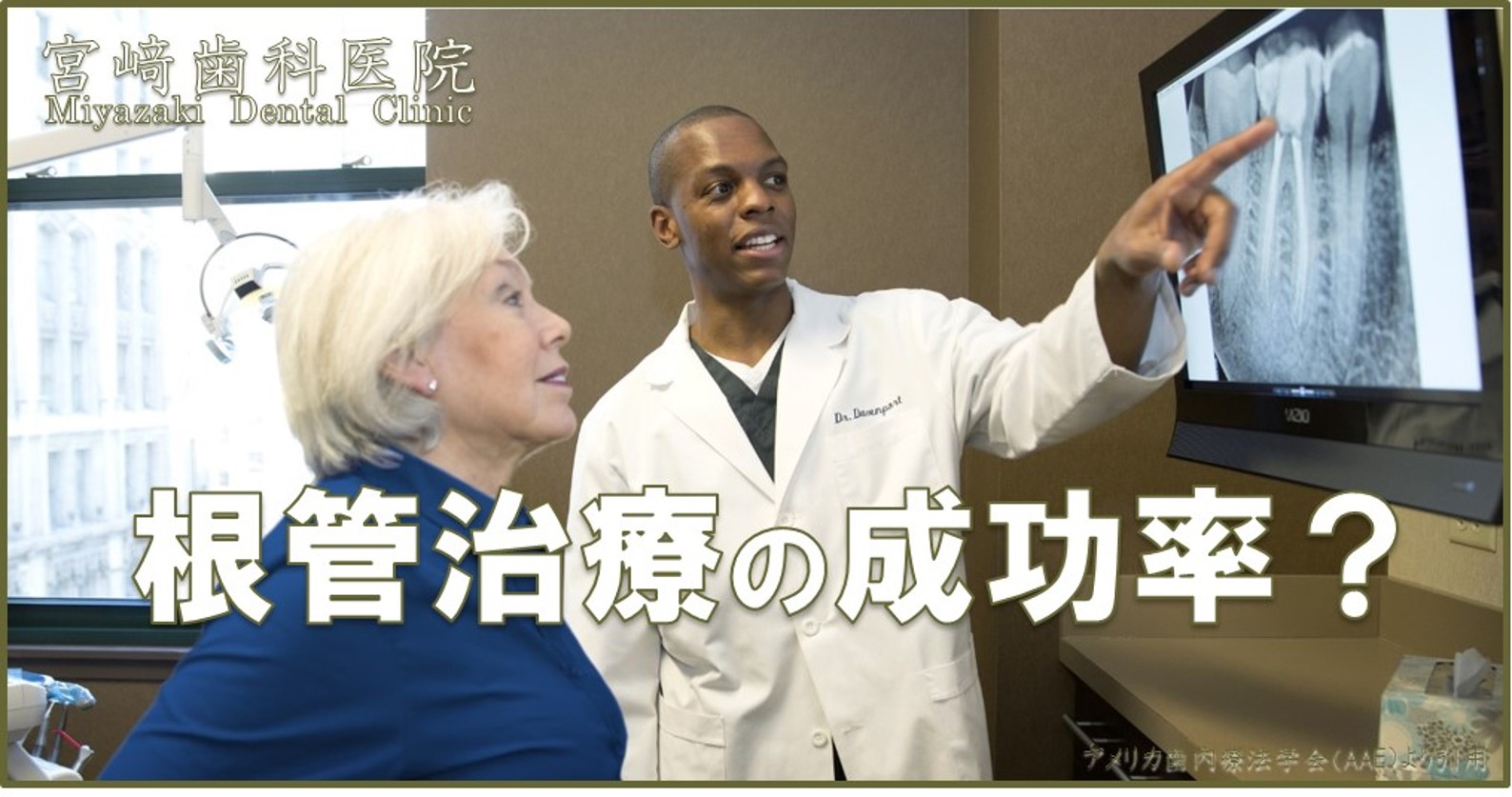

根管治療の成功率に対する当院の考え方

![]()

![]()

むし歯治療とは?理解されていない大前提から

まずは根管治療の成功率のお話をする前に、その前提条件への理解が必要です。

歯内療法つまり歯の内部の感染を取る、いわゆる『むし歯治療』の目的は、

「根尖性歯周炎の予防と治療」です。

これに加えて

「疼痛の管理」です。

これは分かり易く言い換えると、

むし歯治療することで、それ以上感染が拡がらないように予防しつつ、炎症を治めること。

同時に痛みを和らげ、日常生活に支障をきたさないように回復すること。

これがむし歯治療の目的となります。

そのむし歯治療の最たるものが「歯の神経を取る抜く根管治療」と言えるでしょう。

これは、歯の内部に感染した細菌感染を取ることが目的であり、その結果として感染した・炎症起こした神経をとることになります。これが根管治療です。

また皆さんが理解できていない現実があります。

歯の治療はしないほうがいいということ。

歯の治療はデメリットであることです。

健全な歯であれば、上記の通りですが、

感染して炎症を起こした歯は、「治療をしないわけにはいきません」

いくらしないほうがイイ、デメリットであったとしても

放置すると感染は広がるばかりです。

そのため、治療することは、それ以上感染を拡げない、そして痛みを和らげるという点においては「メリット」しかありませんが、健全な歯という観点からはデメリットです。

また、歯の治療は治しているのではないということ。

これも皆さんが理解できていない現実でしょう。

歯の治療は元に戻しているのではなく、代替え治療です。

専門ではありませんが、義足に似た治療と言っても過言ではありません。

義足で全力疾走するにはトレーニングが必要でしょう。

義足はおそらく、接合部分に違和感を感じることでしょう。

義足ならば、優しく無理せず使用するでしょう。

歯科治療にも同じ理解が必要であると私は感じています。

この大前提に立ったうえで、根管治療の成功率という難題の説明をさせて頂きます。

![]()

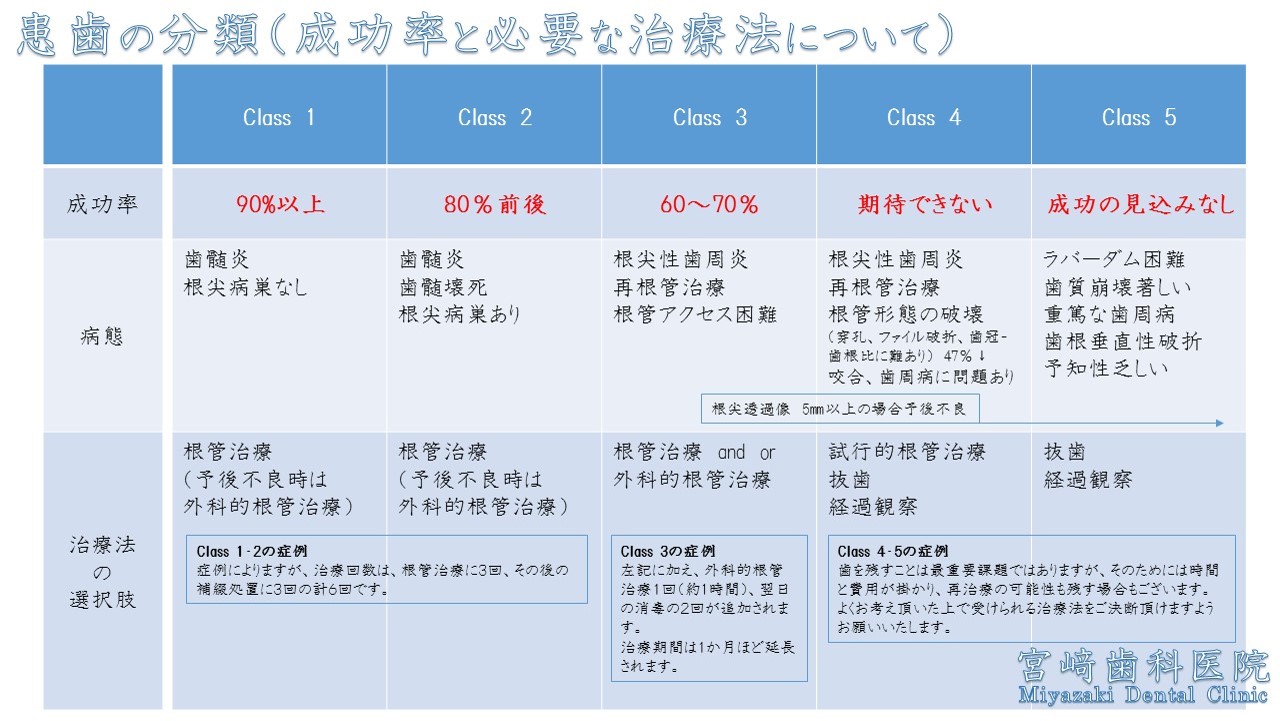

むし歯治療とは?4つに分類

むし歯治療(歯内療法)には4つのフェーズがあります

3 再根管治療

4 外科的歯内療法

その成功率について書かれた論文の代表的な結果は、以下の通りです

すべて、前提としてラバ―ダムを装着できる症例となっています

むし歯で露髄した(神経に達した)際、神経を残す治療の成功率は90%

初回根管治療で

術前にレントゲン所見で根尖に透過像あり80%の成功率

術前にレントゲン所見で根尖に透過像なし93%の成功率

初回の成功率は高いものの、歯の形態、治療器具の限界、細菌の抵抗性など

様々な要因により、その数値は影響を受ける可能性があります

そのため、すべての方に適応できる成功率ではない可能性があります

術前にレントゲン所見で根尖に透過像あり66%の成功率

術前にレントゲン所見で根尖に透過像なし94%の成功率

根管形態が変更され、病変がある場合は40%の成功率

これに加えて

・処置が繰り返されていること

・残存する歯質が少ないこと

これらは、根管治療の成功率ではなく、その治療後の歯根破折の可能性を高める要因となります

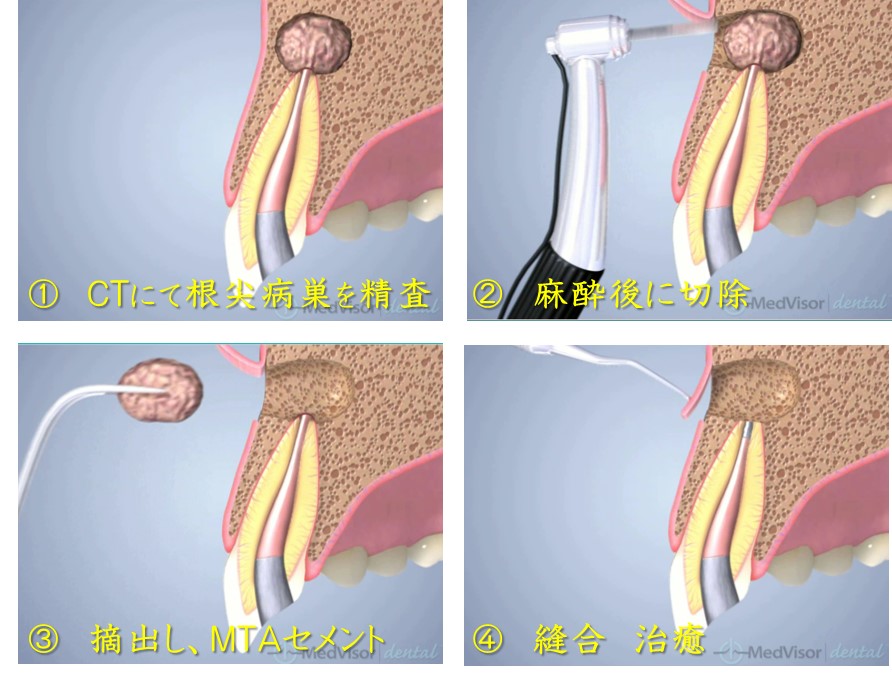

以前の外科的歯内療法と今日の外科的歯内療法では、成功率に違いがあります

59%と90%の成功率です

これに影響を与える違いは、治療器具として超音波チップ、MTA、マイクロスコープなどの使用の有無があげられます

![]()

根管治療が成功したとしても…?

根管治療が成功したとしても

残存歯質量つまり残っている歯の長さ、厚みなどの量が、その予後に影響を与えます

1つの判断基準として、歯槽頂から歯冠側へ4㍉、根尖側に4㍉の合計8㍉に及ぶ象牙質の量が破折抵抗性が直接関係しているとされています

また根管口付近の象牙質の温存が、長期保存に影響を与えることも分かっています

つまり、残存する歯質にむし歯が少なければ、歯根破折の可能性が高まるということです

「削りたくはないが、削らないと治らない」「削れば長期予後に影響を与える」

可能な限り早期治療が望まれるものの、この矛盾が付きまとう事から

早期発見、早期治療が望まれます。

また加えて、以下の治療器具が、以前には必要だった便宜的な歯質削除を少なくすることに寄与しているといわれています。

根管治療を受ける際にその治療環境は整っているのか?

これが治療を受ける1つの判断基準になりそうです。

これが根管治療後の歯根破折の可能性を少なくすることに寄与するでしょう!

・超音波チップ

・電気的な根管治療測定器

・ニッケルチタン製ファイル

・根管内洗浄器具

・バイオセラミック材料

・根管充填器

・ファイバーポスト

※上記は、ラバ―ダム防湿は大前提です

![]()

成功率を語る上で「根管治療後の予後の評価法」を理解する必要がある

臨床的な評価法として2つの評価法が挙げられます

1 臨床所見

症状や徴候の有無

2 エックス線的評価

根尖透過像の有無

※ 症状とは、患者様ご本人が痛みや腫れなど異常を知覚している状態のことをいいます

徴候とは、検査によって異常な生理学的な状態が検出されている客観的な状態です

サイナストラクト(瘻孔、フィステル)や打診痛、根尖部の透過像などがそれです

根管治療における「成功基準」のこれまでの変遷について

1956年 Stringsbergの評価基準

エックス線評価に関する厳格な基準

臨床症状と根尖周囲の透過像の有無を指標としている

エックス線所見で正常な歯のみを成功と分類している

1986年 Ørstavik(エルスタビック)の評価基準

根尖のエックス線透過像を5段階にスコア化した

Periapical index(PAI)を提唱

成功・失敗だけでなく、治癒傾向といった経時的な変化の概念が導入される

より臨床的な基準となる

前述を踏まえて、現在では

さらに「より臨床的なガイドライン」の時代となっています

2004年トロントスタディー

治癒、疾患、無症状で分類

無症状に対しては、機能的、治癒、治癒傾向、疾患、機能保持に分類

2005年AAE(American Association of Endodontists)

治癒、非治癒、治癒傾向、機能的に分類

〇治癒

無症状で機能的な状態

※機能的とは処置歯もしくは歯根が歯列の中で本来の目的や役割を果たしている状態のことです。根尖透過像が無い、または最小限である

〇非治癒

症状があり非機能的な状態

根尖透過像の有無はどちらでもよい

〇治癒傾向

無症状で機能的+根尖透過像が存在する

症状があるが機能的+根尖透過像の有無はどちらでもよい

AAEでは、「症状があり、機能的していない」場合に治療の必要性があるとしています

2006年ESE(European Society of Endodontology)

エックス線評価よりも『機能的にどうか?』に重きを置いています

良好な結果、不確実な結果、好ましくない結果、例外の4つに分類しています

臨床的に使用しやすい評価を提唱されています

〇良好な結果

痛みや腫れ、サイナストラクトその他の症状がないこと

機能低下がないこと

歯根周囲の歯根膜がエックス線的に正常であること

〇不確実な結果

症状があり非機能的な状態

根尖透過像の大きさに変化がなく、小さくなっただけの場合は、焼失するかあるいは最低でも4年までは経過観察する

4年経過後に透過像が残っている場合、根尖性歯周炎であるみなす

〇好ましくない結果

感染の徴候や症状が見られる場合

継続的な歯根吸収の徴候がある場合

治療後に根尖透過像が出現したか、既存の透過像が大きくなった場合

4年の経過観察後、透過像の大きさが変わらない、または小さくなっただけの場合

〇例外

症状があるが機能的である

広範な根尖透過像が治癒しても局所的に不規則な石灰化領域が残っている

これは瘢痕組織の形成であり、根尖性歯周炎が継続していることを示すものではない場合は、引き続き経過観察されるべきである

![]()

当院での『再治療・治療の継続・紹介などの必要性』を評価する際の判断基準

臨床所見

問診

症状の有無

診査

視診・触診による歯肉の発赤、腫脹の有無

瘻孔の有無

歯周基本検査

打診痛、咬合痛、動揺の有無

咬合診査

※自覚症状の有無については、0か100か?ではなく、症状の変遷と変化、つまりは

初回の症状と比較して、その症状が増えているのか、減っているのか、変わらないのか?その頻度と強度がどのように「変化」しているのか?に重きをおき判断しています。

「元の症状を10とすると、今はどのくらいですか?」これが判断基準となります。

エックス線所見

根尖透過像が拡大しているか否か

機能所見

処置した歯が機能しているか否か

硬いもの以外であれば食事は可能か?など

つまりは…

無症状であったとしても、上記所見に問題があれば患者様に治療の必要性を説明する場合があります

また、

上記所見に問題が見つけられないものの、患者様より自覚症の状訴えが続く場合は

以下のように対応させていただいております

1経過観察

2専門的な医療機関への紹介

3(非歯原性疼痛の可能性を)完全に除去するための再治療

4外科的な歯内療法

5抜歯

![]()

経過観察の期間について

当院では1年としています

その根拠として・・・

・根尖性歯周炎の罹患した症例の治癒は、術後3か月~2年の間にに現れるという

論文より、術後3か月の経過観察を推奨しています

・透過像が無い症例で、術後に透過像を呈する症例の76%は1年以内であるとする論文

また術前に透過像がある症例で、1年後にレントゲン所見で治癒の徴候が認められる

ことが多いとする論文より経過観察は1年を限度としています

1年間、経過観察を行い自覚症状がある場合は、上記当院の「当院での『再治療・治療の継続・紹介などの必要性』を評価する際の判断基準」にしたがい患者様と相談の上、その後の方針を決定しています

![]()

再治療について

上記に照らし合わせて再治療の必要性を決定します

![]()

再治療における治療費用について

前提として

痛みの感じ方は人それぞれであること

治療の成功の基準は、論文でみても変化するものであり様々であること

治療の成功は、患者様によって、また診る角度によっては違いがあり様々であることから、

当院では、当院の治療法を行くことで皆様の歯の健康に寄与したいと考えております。

・経過観察費用は、当院の一般再診費用あるいは根管治療再診費用に準じます

・経過観察をしている場合、歯科医師が決めた根管治療終了後6か月を経過していても

引き続きおこなう根管治療の費用は、再診費用で行います

・経過観察でなくても、再治療の時期が根管治療後6か月以内であれば、原則

根管治療の再診費用とします

・再治療の時期が、根管治療後6か月を超える場合は、

再度診査を行い初回からの治療費用となります

・根管治療中に、患者からの連絡がなく3か月以上治療が中断した場合は、

再度診査を行い初回からの治療費用となります

・いかなる理由があったとしても「他院での施術介入」があった場合は

初回からの治療費用となります

・上記内容は令和7年3月30日現在のものとし、変更する可能性があります

![]()

治療の成否は「ドべネックの桶」であり「リービッヒの最小律」

19世紀にリービッヒというドイツの有機化学者が、植物は生育に必要な因子のうち、何かが制限された場合、その因子が成長の上限を決めるという「リービッヒの最小律」を提唱しています。そして、この理論をわかりやすくしたのが「ドベネック」です。

ドベネックは、桶の板をそれぞれ必要な因子に見立て、どこかの板が短ければそこが植物の成長の上限を決める制限因子となる、という図を作成しました。

歯科治療も同じようです。

根管治療は、歯を残すための1法であり、1歯に対する治療です。

歯は「親知らず」を含めなければ、全部で28歯。

その歯はすべて違う役割を与えられ、咀嚼機能に貢献しています。

口内の病気は、癌や腫瘍など疾患を除けば、むし歯、歯周病そして噛み合わせ。

またむし歯治療は、感染を取り除くことだけでなく、再度感染させないこと、これも大切です。

神は細部に宿ります

根管治療を徹底し、歯の内部の感染を可能な限り小さくした上で

再度感染させないように精密に歯をかぶせて、精密に噛み合わせを設定する

そのうえで、その後に再度むし歯にならないように、歯周病にならないように予防しつつ、ほかの歯へも配慮する。

根管治療の予後は、その歯だけではなく、根管治療の成否だけでなく、多くの因子の影響を受けているといっても過言ではありません。

根管治療の成功率の論文の数値のバラツキがあり、その成功率に個人差があるのはこの点が関与している可能性があると感じています。

当院では、「リービッヒの最小律」のように

一つ一つの治療の精度をあげ、治療に臨めるよう日々の臨床で努力精進しております。

当院で出来ること以上のことはできません

そのため、日進月歩の歯科治療に追いつけるように、治療環境の拡充だけでなく、治療知識と技術の進歩に日々精進しています。

治療の成功率を語ることはおこがましく、我々宮崎歯科医院のスタッフとともに、同じゴールを見据えて治療に臨んでいただける患者様と一緒に日々頑張っているというのが現状です。

失敗とは、あきらめた者に訪れるものでしょう

根管治療は歯を残すことであり、とても大切なことではありますが、歯科治療の大目的である「咀嚼機能の回復と審美性の回復」という視点から見れば、小さなことなのかもしれません。

成功率への執着は大切にしつつ、大目標である、毎日を笑顔で大切にするための歯科治療を目標に、当院では治療に臨ませていただいております。

![]()

![]()

![]()

![]()

}

}