レントゲン上に映し出される「根尖病変(根尖病巣)」。症状もなく経過することもしばしばですが、そのまま放置しておいてもいいのでしょうか?

レントゲン上に映し出される「根尖病変(根尖病巣)」。症状もなく経過することもしばしばですが、そのまま放置しておいてもいいのでしょうか?

実際はどんな状況にあるのでしょうか?

レントゲンとは硬いものが白く、やわらかいものが黒く写し出されます。3次元を2次元に落とし込んだ画像であることから、概略はわかりますが、やや不鮮明。

歯は歯槽骨という骨で覆われています。そのため、健康であれば歯の周りは薄く白く写りますが、むし歯が深く進行すると、歯根の先が黒く写し出されます。これを根尖病変といいます。

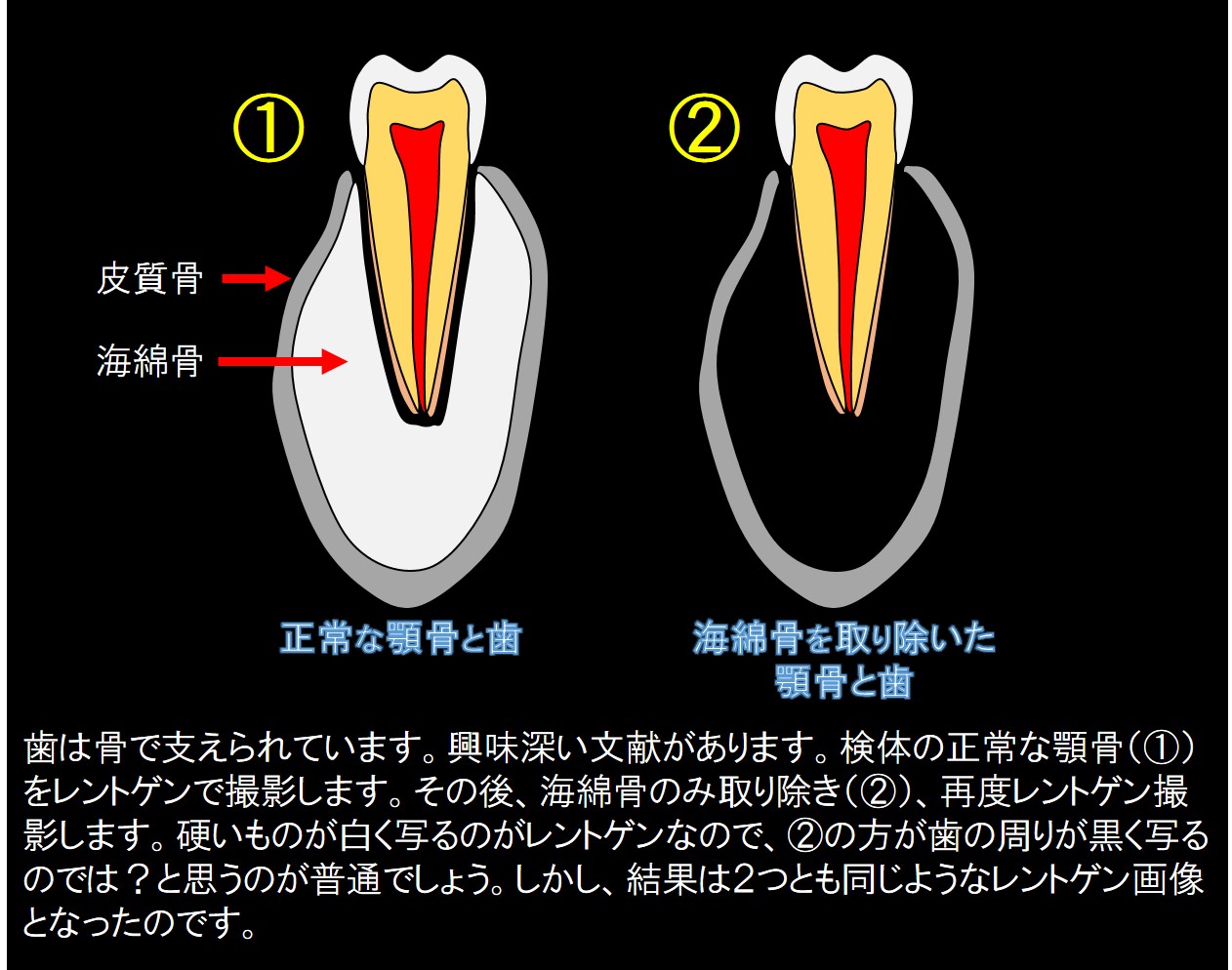

ここで1つ興味深い文献があります(Schwartz et al. Oral Surg.)。

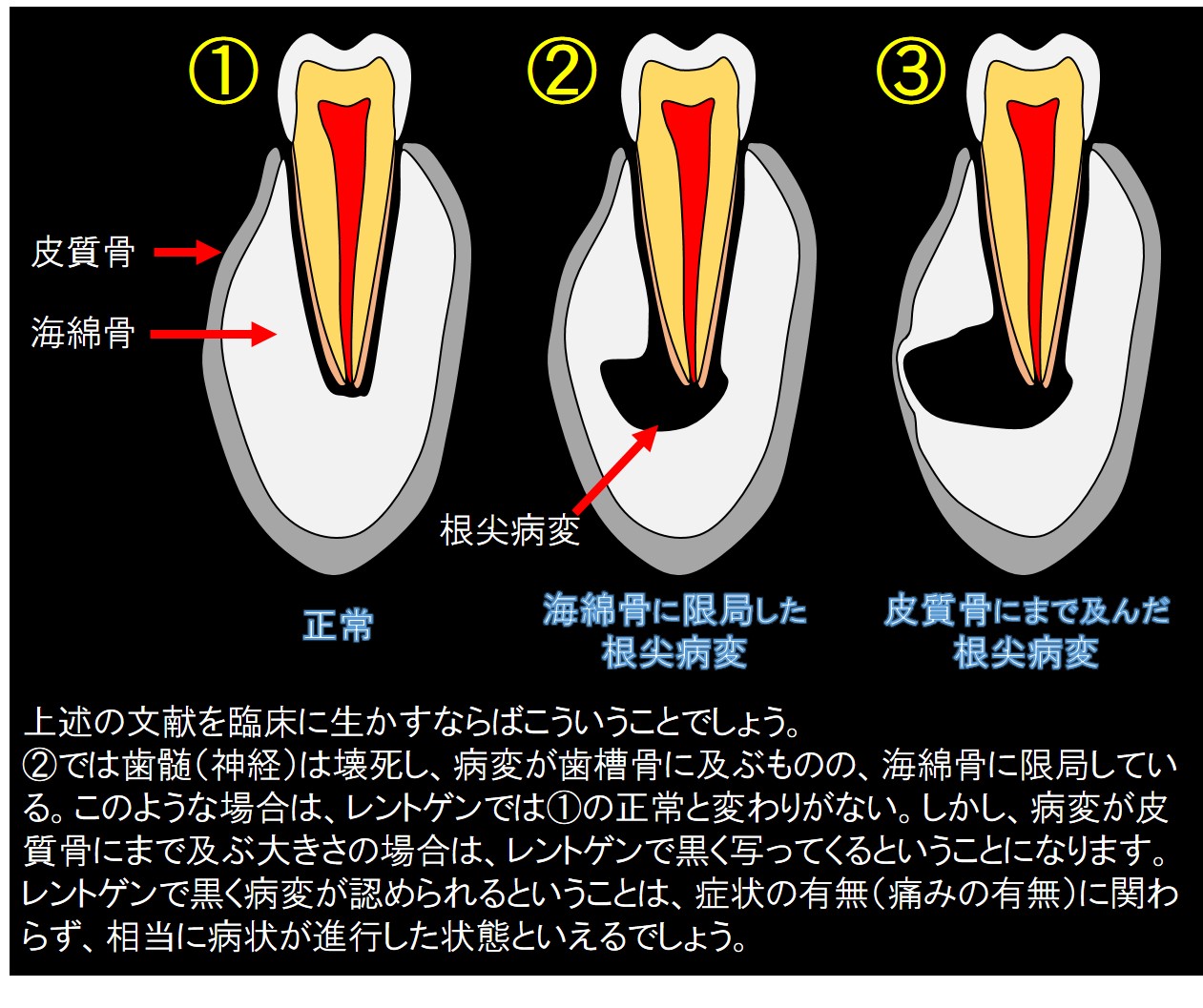

歯を支える骨は、ヘチマのような構造。外側が硬く、中がぼそぼそ。外側を皮質骨、内側を海綿骨といいます。その歯槽骨に変化を加えたとき、レントゲンではどのように映るのか?ということを検証した論文です。

検体(医学発展のため提供して頂いた方のお身体)の正常な顎骨(①)をレントゲンで撮影します。その後、海綿骨のみ取り除き(②)、再度レントゲン撮影します。硬いものが白く写るのがレントゲンなので、②の方が歯の周りが黒く写るのでは?と思うのが普通でしょう。しかし、結果は2つとも正常に映り、②の歯の周りは黒く写らなかったのです。

上述の文献は、「海綿骨の有無は、レントゲンには反映されない」ということをあらわしています。

つまり(上図参照)、②では歯髄(神経)は壊死し、病変が歯槽骨に及ぶものの、海綿骨に限局しています。このような症例では、レントゲンでは①の正常と変わりなく写ってしまうということになります。

しかし、皮質骨にまで及ぶ大きさ病変③の症例は、レントゲンで黒く写ってくるということになります。

したがって、レントゲンで黒く病変が認められるということは、症状の有無(痛みの有無)に関わらず、相当に病状が進行した状態といえるでしょう。

放置して治るのであれば、そもそも病変はできません。つまり可能な限り早期に治療が必要ということになります。

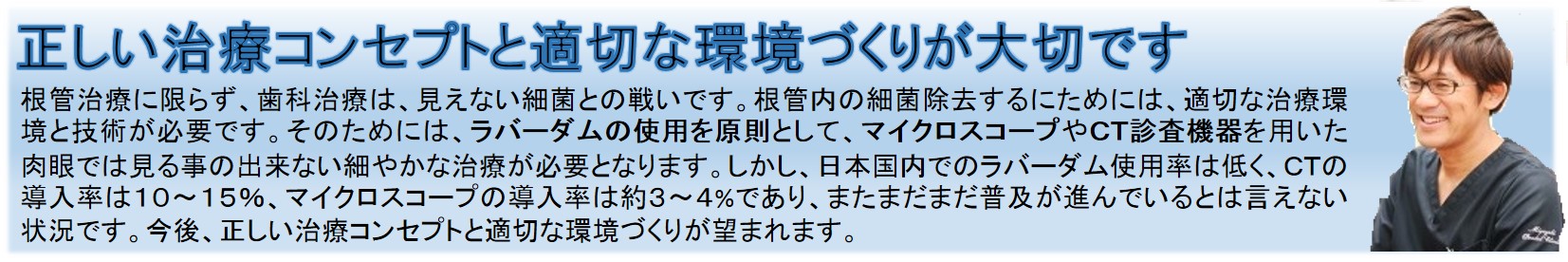

病変の大きさの正確な把握には、レントゲンよりCTが適しています。

病変の正確な大きさを把握し根管治療や歯根端切除に臨むことが可能です。当院ではCTやマイクロスコープなどの根管治療に必要な機器を揃えて治療に臨んでおります。